经过绚丽多彩的秋,聊城迎来了纯色的冬。聊城是黄河流域和运河沿线的重要城市,“两河”在此交汇,江北水城因此得名,其孕育衍生的文化历史遗存丰富,特色鲜明。聊城市境内353个文物点宛如颗颗明珠,“镶嵌”在黄河文化旅游带上。

旧时故道沙窝,如今梨花朵朵。千里黄河奔腾入海,一路上高山险阻,注定是一段有故事的旅途。在冠县境内的黄河故道上,有一片黄河改道时留下的长达近百里,面积约90万亩的“沙窝”。

现在,“沙窝”摇身一变成为远近闻名的梨园。百年老树遍布梨园,春天梨花盛开,堆雪铺玉;夏天枝繁叶茂,碧波万顷;秋天硕果累累,飞甜流香;冬天苍枝婀娜,诗画遍地,写就了一幅幅风景壮丽的天然图画。

在远古,先民过着茹毛饮血的生活。火的使用让人们褪去蒙昧,工具的运用则保证了人们的生存和繁衍。人们将可塑的泥土做成器皿,在火上烧烤,于是,陶器产生了。石器之后,陶器成为我国先民最早也是最常使用的器皿之一。

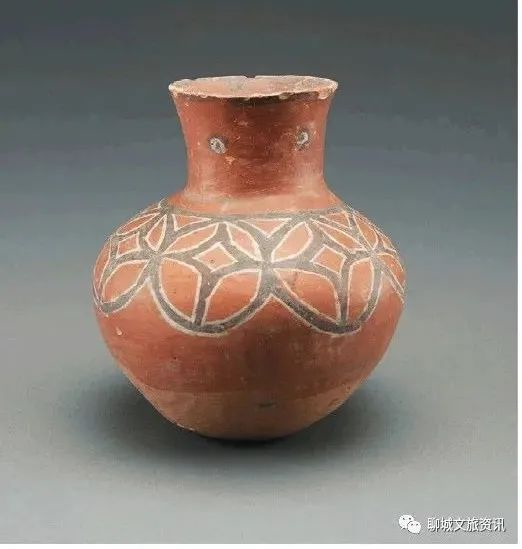

新石器时代大汶口文化彩绘红陶壶,出土于茌平尚庄遗址,为国家一级文物。它的外形十分规整,通高17厘米,腹径16厘米,口径8.5厘米,盛水器。泥质红陶,尖唇,侈口,长颈,广肩,平底,腹急内收,最大腹径在中上部,颈部饰赫、白彩圈点纹,肩部一周弦纹,弦纹下饰八个钱纹,腹以上有装饰红底彩。

这个时期的陶器制作已经从徒手捏制转变为陶车轮制,彩绘红陶壶就是这一时期的代表性器物,它不仅美观,而且实用。轮制陶器是制陶术的一个飞跃,它所使用的简单机械陶车可以看成是现代机器车床的发端,大大提高了生产力。

大汶口文化的彩绘红陶壶,是大汶口文化时期社会生活条件下人类生产劳动和思想情感的反映。它体现了先民们对生活与美的追求,反映了人们在生产实践的启迪下形象思维和抽象思维的最初发轫。

“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”,随着瓷造烧工艺水平的不断进步,更为精美的瓷器逐渐替代了陶器。

黑釉双系凸线纹罐,出土于茌平县,金代烧制,为国家一级文物,曾以其稳重端庄的造型、华丽富于变化的釉色、精致巧妙的制作工艺作为山东省文物精粹多次赴国外展出。

此罐通高20.1厘米,口径14.1厘米,腹径19.4厘米,足径10厘米,重1.78千克。圆唇外卷,广口,高直径稍微内敛,圆肩,颈肩之间对称置片状双耳,弧腹,下腹圆收,小圈足。釉色黑褐、光亮,外施釉至足,内施釉至口沿下。内外露胎部位施棕黄色护胎釉。双耳和腹部饰有凸线纹,劲立匀顺,呈金黄色。白灰胎,细密坚硬。罐体斑纹多样,釉面呈色不同,口沿部釉薄处呈棕黄色,底部釉厚处呈黑褐色,均极亮润。黄与黑过渡部分形成流畅绚丽的兔毫状流纹。腹部凸线纹之间的棕黄色色斑深浅不一,贯穿上下,如高山流水,变幻莫测。

虽然黑釉凸线纹装饰技法流行时间比较短暂,在中国陶瓷装饰上也并非占主导地位,但它用线条的组合、呈色与材质的完美结合,形成了独特的艺术语言,在中国陶瓷文化史上留下浓墨重彩的一笔。

自古黄河不夜渡,艾山脚下锁蛟龙。命脉黄河流经东阿,在这里留下了著名的百里画廊与黄河八景,这其中以艾山卡口最为特别。

艾山卡口是黄河下游河道从宽变窄的分界点,人们形象地将卡口以上的河段称之为“大肚子”,而卡口以下的河段则被称为“窄肠子”,这里险滩密布、激流纵横,留下了“自古黄河不夜渡”的说法。艾山与对面的外山,呈两山挟持之势,蜂拥而来的黄河水在这里咆哮、怒吼,形成了“不是壶口,胜似壶口”的壮丽景观。

黄河于聊城的滋养,无声而细腻、纤巧而绵长。黄河流过聊城所遗留下的一个个文物,一处处景观,就像一曲水润泽国的大地赞歌,等待着我们去细细品味。

来源:大众日报

扫码使用手机浏览本页内容